Somnolence au volant

Somnolence au volant

Chaque été, nombreux sont les Français qui partent en vacances. Et nombreux sont les véhicules qui empruntent le réseau routier. Certains conducteurs prendront la route très tôt à la fraiche pour éviter les bouchons. Le risque d’endormissement et de somnolence est accru.

La somnolence au volant peut toucher n’importe quel conducteur.

- Les horaires

- Le temps de conduite

- La typologie de route (monotonie),

- L’état de fatigue général,

- L’alimentation,

- La température dans l’habitacle

Tous ces facteurs jouent sur cet état de somnolence.

%

des accidents sur autoroute sont liés à la somnolence

Les risques

La fatigue et la somnolence au volant sont étroitement liées à une dette de sommeil. Le temps de sommeil des conducteurs à tendance à se raccourcir.

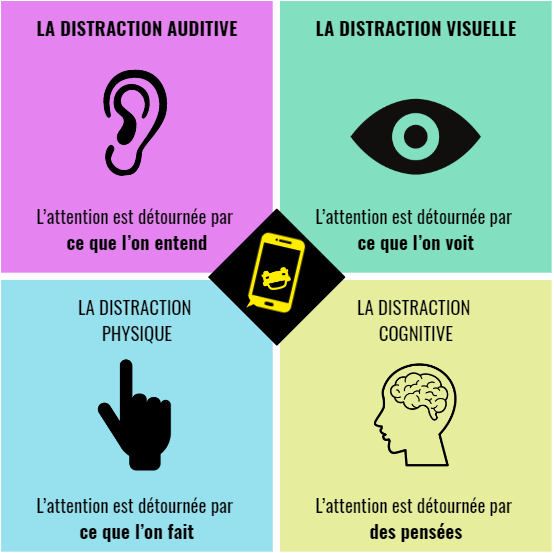

La somnolence au volant s’amplifie au fil du parcours et joue sur notre temps de réaction face à un danger.

L’autoroute a cette particularité d’être « monotone » et favorise la baisse de la vigilance.

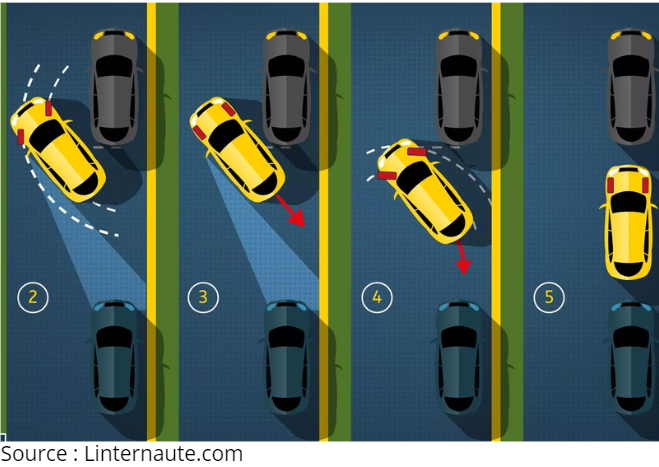

Le conducteur ne perçoit pas forcément cette évolution qui peut se terminer par l’endormissement avec pour conséquence, une déviation de trajectoire, donc un risque d’accident.

Les signes

Dès les premiers signes de somnolence, les risques d’avoir un accident dans la demi-heure sont multipliés par 4 dans la 1/2 heure.

Il est urgent de faire une pause !! Certains signes ne trompent pas et peuvent vous servir d’alerte sur votre état de conduite.

- Picotement des yeux

- Bâillements répétés

- Concentration difficile

- Fourmillements dans les jambes

- Position inconfortable / Bougeote dans la voiture

- Raideurs dans la nuque et le dos

Nos conseils

- La veille, faites une bonne nuit pour limiter la « dette de sommeil ». Avant de prendre la route, prenez un repas léger, sans alcool.

- Installez-vous confortablement derrière le volant en réglant correctement le siège et le dossier.

- Aux premiers signes de somnolence, faites une pause, même si il ne reste que quelques km à parcourir.

- Une fois arrêté, faites une petite sieste si besoin, 15 à 20min suffisent à récupérer.

- Avant de reprendre la route, marchez, buvez de l’eau et faites des exercices d’étirement.

Les idées pré-conçues

- Attention aux effets secondaires de certains médicaments.

- Un repas trop riche et/ou accompagné d’alcool entraine une période de digestion propice à l’endormissement.

- Une mauvaise aération de l’habitacle peut aggraver l’état de fatigue (excès de chauffage, climatisation).

- Ouvrir la fenêtre en grand dissipera un instant l’état d’endormissement mais les signes de fatigue réapparaîtront très vite.

- « Boire un café », « Mettre de la musique à fond », « fumer » sont des idées reçues qui ne permettent pas de lutter contre la somnolence.

Protégez les agents qui travaillent pour sécurité

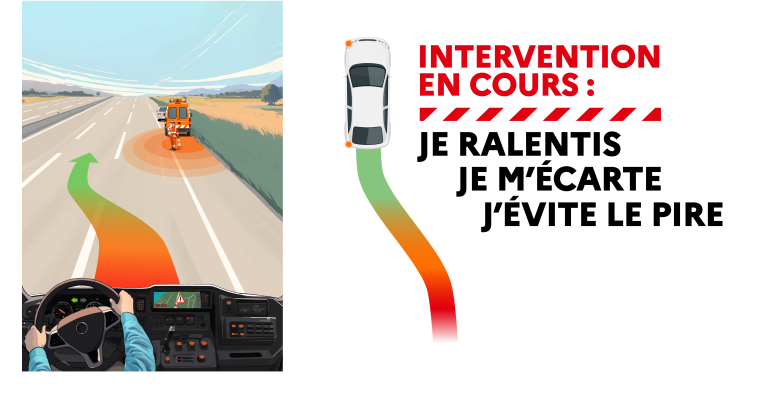

Depuis 2018, le corridor de sécurité est instauré.

Cette règle impose aux conducteurs de se déporter sur la gauche à l’approche d’un véhicule stationné sur la voie de droite ou sur la bande d’arrêt d’urgence.

Lorsque des agents travaillent sur la route :

- Je ralentis

- Je m’éloigne

- Je change de voie si possible